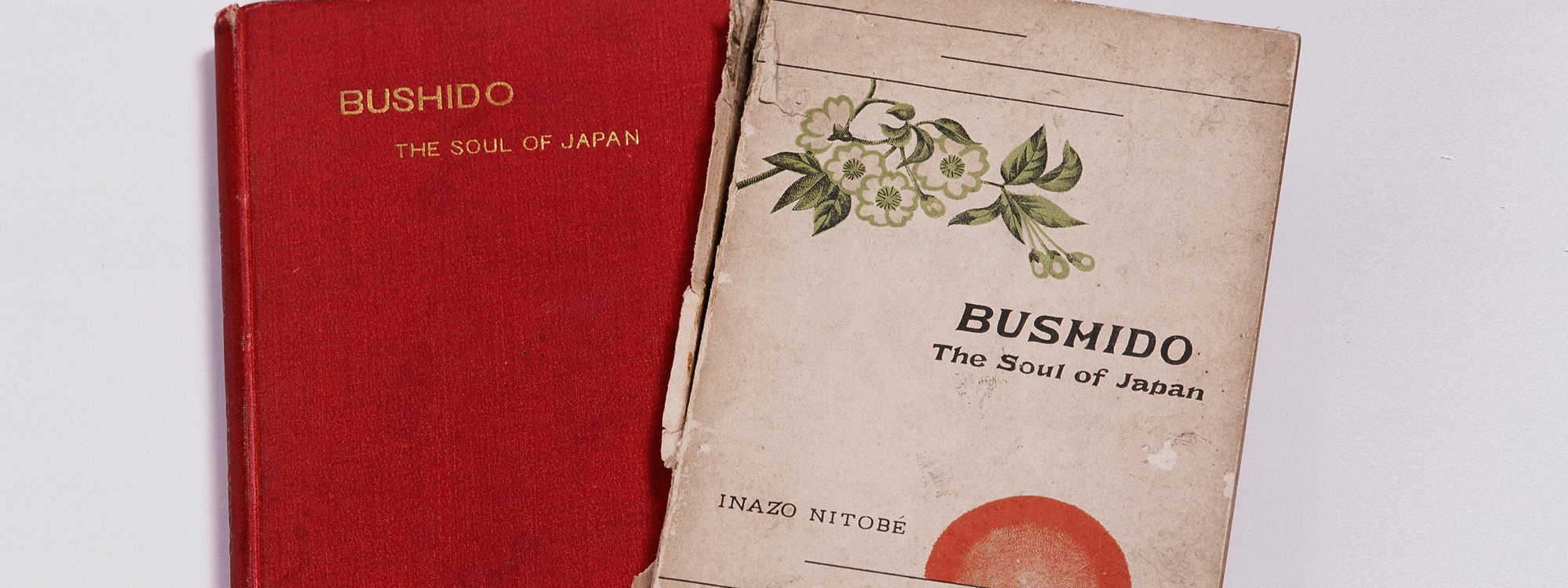

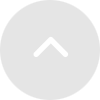

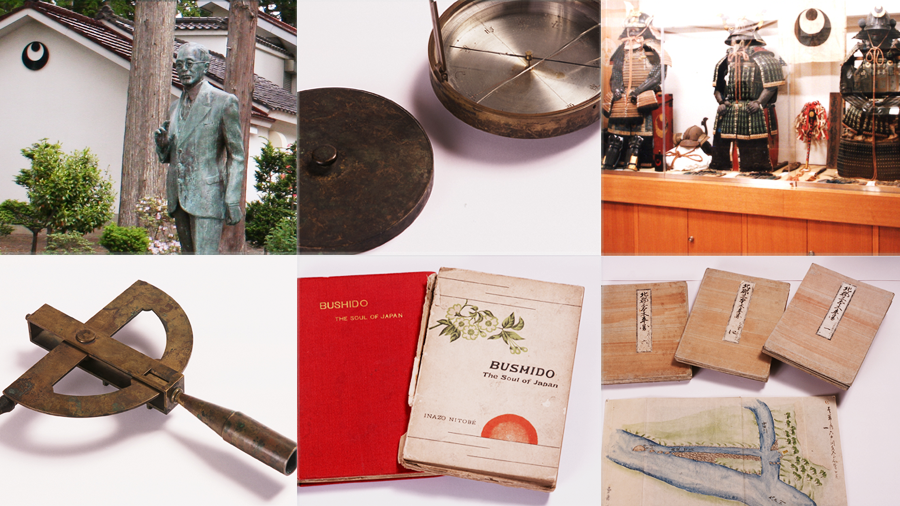

日本を代表する国際人・新渡戸稲造が創設した博物館施設「新渡戸記念館」。

ここでは、博士の遺品とともに、十和田市のルーツとなった父祖の三本木原開拓の資料や、

新渡戸家伝来の甲冑の展示などを通して、稲造が世界に発信した「武士道」の精神的源流を知ることができます。

新渡戸記念館廃館取り壊し撤回のご署名にご支援ご協力いただいている皆様、7月1日から十和田市によってカットされたインフラに対する募金へご協力いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

日々の対応に追われ、お礼ご報告が遅れており、大変ご心配をおかけしておりますことに深くお詫び申し上げます。

現在も、市民有志が文化財保護の活動と記念館の博物館活動をボランティアで継続していますので、今後とも宜しくご指導、ご協力をお願いいたします。

We express our deep gratitude to everyone who has been supporting our drive to collect signatures and donations to prevent the demolition of the Nitobe Memorial Museum, and to everyone who has been supporting the museum following the severing of its infrastructure by Towada City on July 1.

We apologize for the delayed response, and convey our thanks for the many offers of support being made from around the country.

We are continuing activities to operate the museum and preserve its cultural properties on a volunteer basis, so we appreciate your continued support.

新渡戸記念館の訴訟が和解成立により解決しました

2015年から当館の廃館取り壊し問題につきましては、全国、そして海外の皆さまからも多くのご心配をいただき、今もご支援いただいています事を心より御礼申し上げます。

皆さまのご支援のおかげさまで、本日(2023年12月28日)裁判所の調停による和解が正式に成立し、十和田市が新渡戸家を提訴した「新渡戸記念館明け渡し訴訟」が終結いたしました。

和解成立を受けまして、十和田新渡戸家八代目である新渡戸常憲館長より、以下ご報告申し上げます。

今後とも益々のご支援ご協力を賜ります様お願い申し上げます。

--------------------------------

本日、長く続いた十和田市との裁判を、調停による話し合いで円満に解決することが出来ました。ご支援をいただいた方々に心より感謝申し上げます。今後、新渡戸家は、記念館及び新渡戸家の資料を、その価値が失われることのないように管理し、十和田市全体の発展及び教育のために活かしてゆきたいと思います。

新渡戸記念館館長 新渡戸常憲

ご来館時のマスクの着用について

3月13日より「マスク着用に関する国の新しい方針」を受け、ご来館の皆さまのマスク着用は任意となりました。

必要に応じたマスク着用と咳エチケットをお願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html

その他、以下の通り当館の予防対策を改定しました。

ご来館の皆さまにはご理解とご協力をお願い申し上げます。

【ご来館のみなさまへ〜感染症対策にご協力下さい〜】

◯マスク着用は任意です。必要に応じた着用と、咳エチケットをお願いします。

◯館内に消毒液をご用意しています。適宜手指の消毒にご協力下さい。

◯発熱や体調不良があるお客様は入館をご遠慮いただきます。

◯他のお客さまとのソーシャルディスタンス(触れ合わない程度)をとってご見学下さい。

◯安全なソーシャルディスタンスを保つため、必要な場合入館数を制限することがあります。

◯安全なソーシャルディスタンスを保つため、館内の展示案内ガイドをご希望のお客様はできるだけ事前にご予約下さい。

【当館スタッフは以下に注意して対応いたします】

・スタッフの日々の検温と体調管理、こまめな手洗いと手指消毒、必要に応じたマスクの着用を行います。

・ご来館のみなさまが触れる手すりやドアノブなど館内を適宜消毒します。

・ご来館のみなさまとソーシャルディスタンス(触れ合わない程度)をとって対応します。

・ソーシャルディスタンスが確保できない場合などは、適宜飛沫防止シールドを設置します。

・ロビー、休憩スペースなどを必要に応じて換気します。

※上記の感染症対策は(公財)日本博物館協会「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」にのっとって作成しました

◯お問い合わせ:新渡戸記念館ボランティアKyosokyodo 角田

〒034-0031 青森県十和田市東三番町24-1

TEL080-5578-5939/FAX(受信専用)0176-23-4430

nitobemm@nitobe.jp

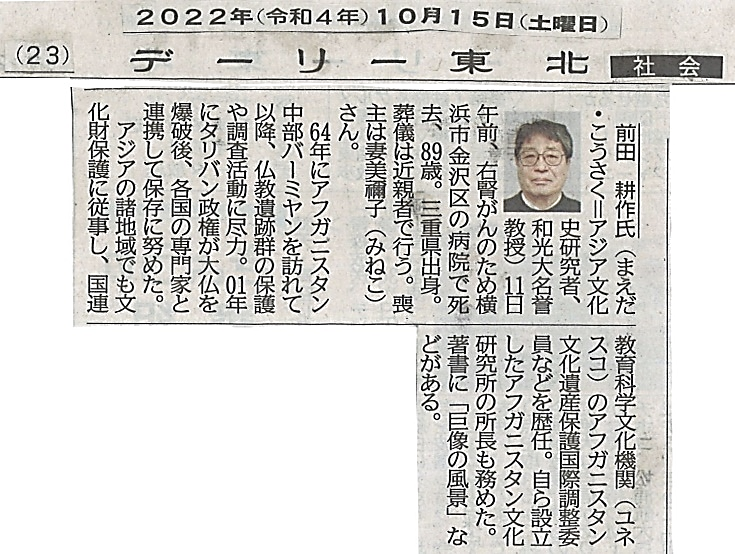

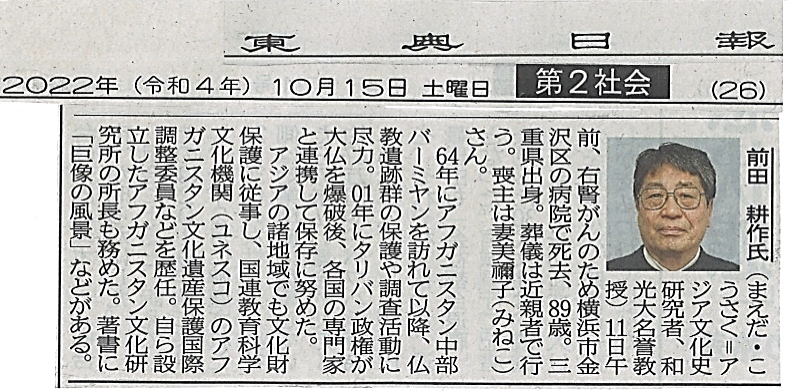

【前田耕作先生のご逝去に寄せて】

前田先生のご逝去を悼み、ここにメッセージを掲載させていただきます。

先ずは前田耕作先生のご逝去に対し、ご遺族の皆さまには衷心よりお悔やみ申し上げます。思えば前田先生との最初の出会いは、家内を通じてですが、かれこれ20年くらい前に遡るでしょうか。その折、鮮明に覚えていることがあります。「学問とは、これはどの分野にも言えることですが、色々な事項を丁寧に調べ上げ、その積み重ねが一つの集大成となり、そして初めてその分野を論ずることが出来る立場になる」ということを先生が仰られていたことです。また前田先生は、バーミヤン遺跡研究の第一人者でありましたが、東西地域を、時代を、縦横無尽に駆け巡る歴史学者として、太素塚にある新渡戸記念館の果たす役割が極めて大きいことを常に仰っておられました。記念館が「廃館」とされて以降も先生のご助言のもとに何とか続けられていると思っております。

前田先生のご紹介により、取り組みはじめた「稲生川開削と三本木原開拓の志を活かし、共創郷土の伝統を未来に」(太素の水プロジェクト)の活動が、公益財団法人日本ユネスコ協会連盟の「未来遺産」に登録されましたのは2011年のことでした。これが、この地域の根幹を創るために、稲生川が育んできた自然、歴史、文化の保全と活用が重要であると、十和田市民が再認識する大きな契機となりました。おかげで2015年に新渡戸記念館の廃館取り壊し問題が発生した時にも、未来遺産を担う責任を自覚するメンバーたちと、志に目覚めた新たな仲間によって、記念館に受け継がれた有形無形の文化遺産を守り、プロジェクトを継続することができました。

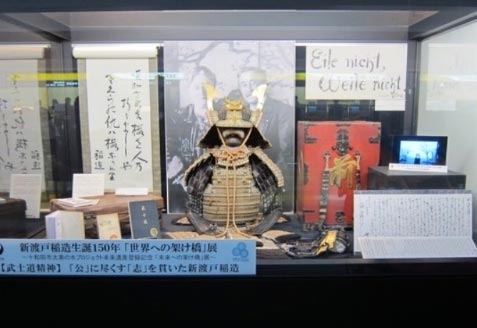

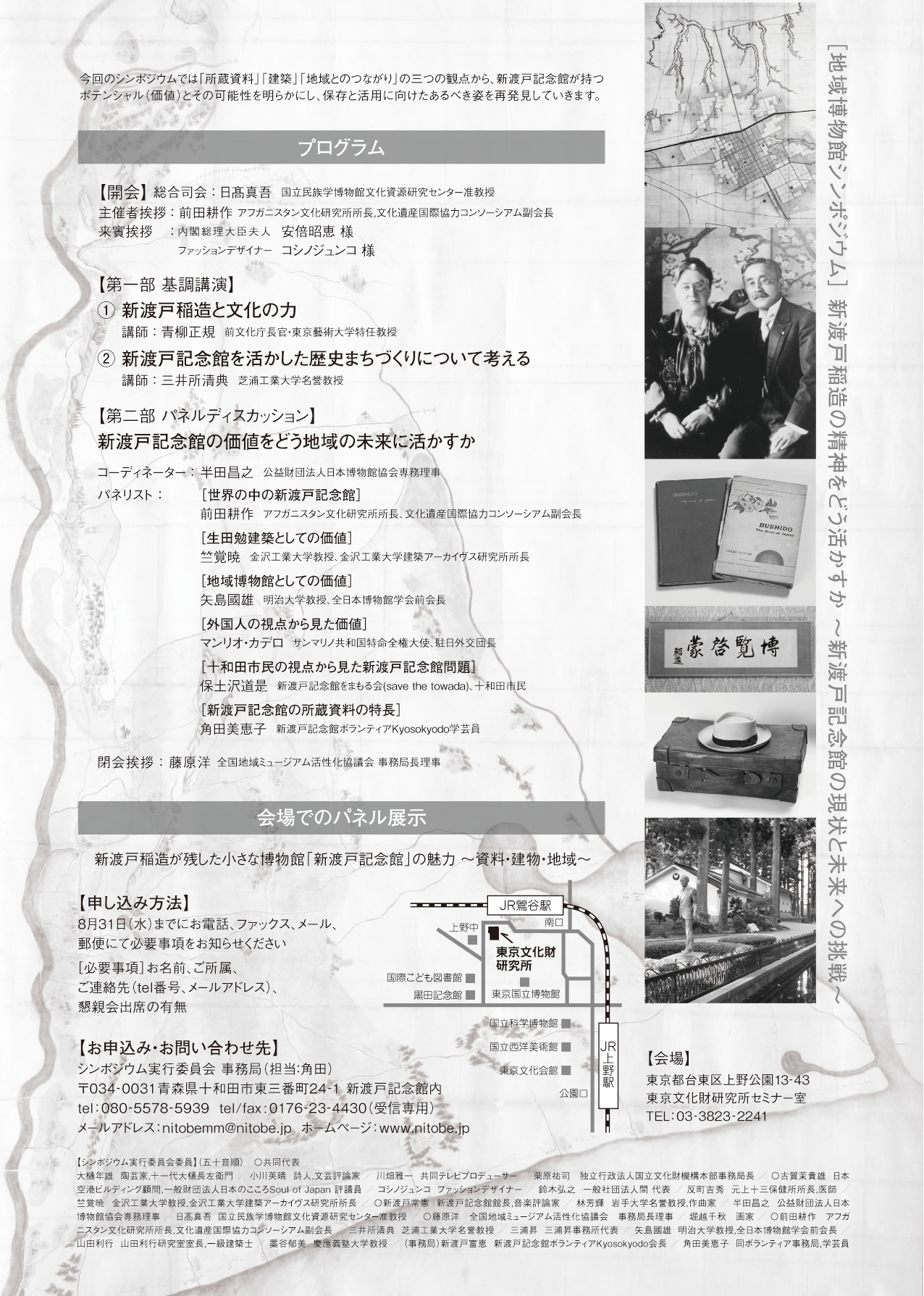

更に、2016年には前田先生に「地域博物館シンポジウム・新渡戸稲造の精神をどう活かすか~新渡戸記念館の現状と未来への挑戦~」の実行委員会共同代表となっていただき、東京文化財研究所を会場に盛大に開催することができました。当日は多くの方々と十和田の地域博物館である新渡戸記念館が持つ、世界とつながることのできる有形無形の価値を共有し、建物と資料の保存活用の重要性を確認することができました。

私たちのこの小さな博物館を、前田先生は幾度となく力強く、愛情溢れる言葉で激励くださいました。先生の言葉は、時を経てなお重みを持つかけがえのない文化遺産を、栄枯盛衰、どの様な変化が訪れようと守り活かし、次の世紀に引き継ぐという私たちの意志の下、長く苦しい闘いが続く道程で、いつも大きな励ましとなり、私たちの歩みを今も支えてくれています。

・・・戦後 70 周年を迎える被爆の広島は、跡形もなく被爆の傷は消え去っても、あの小さな朽ちたドームの廃墟によって世界の広島であり続けているのです。太素の杜にたたずむ新渡戸記念館は、どんなに小さくても、その知的光源の鮮烈において国内はもとより、世界にも匹敵するものはありません。アンネ・フランクの小さな狭い屋根裏部屋を誇りをもって 保存し、その精神の遺産を受け継いで、世界の人びとの尊敬を集めているところがあることはご存知の通りです。十和田の大いなる自然は、新渡戸記念館という知性と世界的精神を象徴する存在があって、本当に人びとが心惹かれ、繰り返し訪れるに価する文化の景観となるのだと思います。・・・

―2015年4月 新渡戸記念館の休館報道に対する前田先生メッセージ

「十和田は世界の輝きを曇らせてはならない!」より抜粋

最後になりますが、昨年ズームにて先生にご挨拶させていただきましたが、あのときの元気なご様子、そして、いつもリュックサックを背負って、とても80歳を超えているとは思えない足取りで颯爽と歩く前田耕作先生の姿が今なお脳裏から離れることはありません。先生の教えと共に新渡戸記念館を、世界に通ずる地域の博物館を、しっかりと今後も守ってゆくことをお約束いたします。先生におかれましては、どうかゆっくりとおやすみください。

新渡戸記念館

館長 新渡戸常憲

〇在りし日の前田耕作先生

2009年7月23~25日アフガニスタン文化研究所(ISCA)十和田研修ツアーにて新渡戸記念館(企画展『アフガニスタン刺繍展』開催中)をご見学される前田先生ならびにご一行のみなさまと

2011年12月「稲生川開削と三本木原開拓の志を活かし、人と自然が共に創る郷土の伝統を未来へ」(太素の水プロジェクト)が未来遺産に登録されたことと、新渡戸稲造生誕150年を記念し、翌年3月11日から一か月羽田空港第一旅客ターミナルビルで開催された『世界への架け橋&未来への架け橋』展を見学される前田先生ご夫妻と。

2012年3月18日未来遺産登録証授与式&第3回稲生川市民フォーラムにて、登録証プレゼンターとなられ、フォーラムで『稲生川をめぐる住民活動の未来遺産としての評価』と題した基調講演をなさいました。

2016年9月4日東京文化財研究所において開催された「地域博物館シンポジウム・新渡戸稲造の精神をどう活かすか~新渡戸記念館の現状と未来への挑戦~」の実行委員共同代表としてご参画され、文化財専門家のお立場から「世界の中の新渡戸記念館」と題してご講演下さいました。

〇故 前田耕作先生プロフィール

(アフガニスタン文化研究所様ホームページより一部抜粋してご紹介します)

アフガニスタン文化研究所 所長

東京藝術大学客員教授

帝京大学客員教授

和光大学名誉教授

文化遺産国際協力コンソーシアム顧問

ユネスコ・アフガニスタン文化遺産保護国際調整委員

日本イコモス顧問

平山郁夫シルクロード美術館評議員

日中文化交流協会理事

1933年生まれ、1957年名古屋大学文学部卒、1975年より和光大学教授(アジア文化史・思想史)2003年3月

和光大学退職。

1964年名古屋大学アフガニスタン学術調査団一員として初めてバーミヤンを訪れ、以来アフガニスタンほか、西アジア、中央アジア、南アジアの古代遺跡の実地調査を行う。現在は主にアフガニスタンに関する文化研究を進めると共に、2003年7月から開始されたユネスコ日本信託基金に基づくバーミヤン遺跡の保存・修復の事業に参加している。

〇前田耕作先生の訃報を伝える記事

前田耕作さん死去 バーミヤンの仏教遺跡調査や保護に携わる | NHK | 訃報

アジア文化史の前田耕作さん死去 バーミヤン仏教遺跡保護に尽力 | 共同通信 (nordot.app)

【お盆休みのお知らせ】

新渡戸記念館は、土日を含め、下記の期間お盆休みとさせていただきます。

皆さまには、ご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

お問い合わせやご質問に関しましては、お盆期間も通常通り受付けますので、下記までお気軽にご連絡下さい。

又、敷地である新渡戸三代の墓所・太素塚のご見学につきましては、この期間もこれまで通り可能ですので、どうぞご覧ください。

<お盆休み期間>2022年8月13日(土)~8月16日(火)

◯お問い合わせ:新渡戸記念館ボランティアKyosokyodo 角田

〒034-0031 青森県十和田市東三番町24-1

TEL080-5578-5939/FAX(受信専用)0176-23-4430

nitobemm@nitobe.jp

新型コロナウイルス感染予防措置をとって4月11日から再開します

≪再開≫令和4年(2022)4月11日(月)から

1月24日から感染症拡大防止のため臨時休館していましたが、4月11日(月)から再開します。引き続き、ご来館の皆さまには下記の感染予防措置につきましてご理解とご協力をお願い申し上げます。

【ご来館のみなさまへ〜感染症対策にご協力下さい〜】

●マスクのご持参、正しい着用と咳エチケットをお願いします

●館内に消毒液をご用意しておりますので、手指の消毒にご協力下さい

●発熱や体調不良があるお客様は、入館をご遠慮いただきます

●入館時にご連絡先(氏名、電話番号、居住市区町村)のご記入をお願いします

(ご記入内容は必要に応じて保健所等公的機関へ提供する場合があります)

●他のお客さまとのソーシャルディスタンス(2m以上、最低1m)をとってご見学下さい

●安全なソーシャルディスタンスを保つため、一度のご入館者数は15名様までとします

●ガイド対応は原則ご予約の方にのみ行いますので、ガイドが必要な方は事前にご予約下さい

【当館スタッフは以下に注意して対応いたします】

・スタッフの日々の検温と体調管理、こまめな手洗いと手指消毒、マスク着用を徹底します

・ご来館のみなさまが触れる手すりやドアノブなどを中心に館内を定期的に消毒します

・スタッフはご来館のみなさまとのソーシャルディスタンスをとって対応します

・受付や事務所内には飛沫防止シールドを設置します

・体験コーナー、参考図書コーナーでは共用資料の利用を一部制限し、消毒を徹底します

・ロビー、休憩スペースは常時換気します

・周囲の感染状況に注意を払い、必要に応じて臨時休館やご来館のみなさまへの注意喚起等の対策を講じます

※上記の感染症対策は(公財)日本博物館協会「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」にのっとって作成しました

尚、開館日時は月曜日~金曜日の10時~16時です。日曜祝祭日はご予約対応となっていますので、下記までお気軽にご連絡下さい。

◯お問い合わせ:新渡戸記念館ボランティアKyosokyodo 角田

〒034-0031 青森県十和田市東三番町24-1

TEL080-5578-5939/FAX(受信専用)0176-23-4430

nitobemm@nitobe.jp

【臨時休館期間再延長のお知らせ】

十和田市および周辺地域の状況を考え、新型コロナウイルス感染拡大防止措置として3月21日まで予定していました臨時休館期間を再度延長し、4月10日までとなりまし た。

◆延長後の休館期間:2022年1月24日(月)〜4月10日(日)

皆さまには、ご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

尚、今後の感染状況によりましては、更に休館期間を延長する場合もありますのでご了承下さい。

お問い合わせやご質問に関しましては、臨時休館中も通常通り受付けておりますので下記までお気軽にご連絡下さい。

敷地である新渡戸三代の墓所・太素塚のご見学、ご参拝もこれまで通り可能です。基本的感染防止対策(マスク着用、三密を防ぐ、手洗い手指消毒)を行った上でご来訪下さい。

◯お問い合わせ:新渡戸記念館ボランティアKyosokyodo 角田

〒034-0031 青森県十和田市東三番町24-1

TEL080-5578-5939/FAX(受信専用)0176-23-4430

nitobemm@nitobe.jp

※新渡戸記念館Facebook、Twitterでも逐次情報発信中!

新型コロナウイルス感染予防措置をとって、10月1日から予定通り再開しております

≪再開≫令和3年(2021)10月1日(金)から

9月1日(水)から感染症拡大予防のため1か月間臨時休館しましたが、予定通り10月1日(金)から再開しております。引き続き、ご来館の皆さまには下記の感染予防措置につきましてご理解とご協力をお願い申し上げます。

【ご来館のみなさまへ〜感染症対策にご協力下さい〜】

●マスクのご持参、着用と咳エチケットをお願いします

●館内に消毒液をご用意しておりますので、手指の消毒にご協力下さい

●発熱や体調不良があるお客様は、入館をご遠慮いただきます

●入館時にご連絡先(氏名、電話番号、居住市区町村)のご記入をお願いします

(ご記入内容は必要に応じて保健所等公的機関へ提供する場合があります)

●他のお客さまとのソーシャルディスタンス(2m以上、最低1m)をとってご見学下さい

●安全なソーシャルディスタンスを保つため、一度のご入館者数は15名様までとします

●ガイド対応は原則ご予約の方にのみ行いますので、ガイドが必要な方は事前にご予約下さい

【当館スタッフは以下に注意して対応いたします】

・スタッフの日々の検温と体調管理、こまめな手洗いと手指消毒、マスク着用を徹底します

・ご来館のみなさまが触れる手すりやドアノブなどを中心に館内を定期的に消毒します

・スタッフはご来館のみなさまとのソーシャルディスタンスをとって対応します

・受付や事務所内には飛沫防止シールドを設置します

・体験コーナー、参考図書コーナーでは共用資料の利用を一部制限し、消毒を徹底します

・ロビー、休憩スペースは常時換気します

・周囲の感染状況に注意を払い、必要に応じて臨時休館やご来館のみなさまへの注意喚起等の対策を講じます

※上記の感染症対策は(公財)日本博物館協会「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」にのっとって作成しました

尚、開館日時は月曜日~金曜日の10時~16時です。日曜祝祭日はご予約対応となっていますので、下記までお気軽にご連絡下さい。

◯お問い合わせ:新渡戸記念館ボランティアKyosokyodo 角田

〒034-0031 青森県十和田市東三番町24-1

TEL080-5578-5939/FAX(受信専用)0176-23-4430

nitobemm@nitobe.jp

◆臨時休館期間:2021年9月1日(水)~9月30日(木)

皆さまには、ご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

お問い合わせやご質問に関しましては、臨時休館中も通常通り受付けますので、下記までお気軽にご連絡下さい。

又、敷地である新渡戸三代の墓所・太素塚のご見学につきましても、これまで通り可能ですので、どうぞご覧ください。

◯お問い合わせ:新渡戸記念館ボランティアKyosokyodo 角田

〒034-0031 青森県十和田市東三番町24-1

TEL080-5578-5939/FAX(受信専用)0176-23-4430

nitobemm@nitobe.jp

新型コロナウイルス感染予防措置を強化し、6月から再開します

≪再開≫令和2年(2020)6月1日(月)から

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月10日(水)から臨時休館しておりましたが、下記の通り感染予防措置を強化した上で6月1日(月)から再開いたします。ご来館の皆さまにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

【ご来館のみなさまへ〜感染症対策にご協力下さい〜】

●できる限りマスクのご持参、着用と咳エチケットをお願いします

●館内に消毒液をご用意しておりますので、手指の消毒にご協力下さい

●発熱や体調不良があるお客様は、入館をご遠慮いただきます

●入館時にご連絡先(氏名、電話番号、居住市区町村)のご記入をお願いします

(ご記入内容は必要に応じて保健所等公的機関へ提供する場合があります)

●他のお客さまとのソーシャルディスタンス(2m以上、最低1m)をとってご見学下さい

●安全なソーシャルディスタンスを保つため、一度のご入館者数は15名様までとします

●ガイド対応は原則ご予約の方にのみ行いますので、ガイドが必要な方は事前にご予約下さい

【当館スタッフは以下に注意して対応いたします】

・スタッフの日々の検温と体調管理、こまめな手洗いと手指消毒、マスク着用を徹底します

・ご来館のみなさまが触れる手すりやドアノブなどを中心に館内を定期的に消毒します

・スタッフはご来館のみなさまとのソーシャルディスタンスをとって対応します

・受付や事務所内には飛沫防止シールドを設置します

・体験コーナー、参考図書コーナーでは共用資料の利用を一部制限し、消毒を徹底します

・休憩用のイス、机は一部撤去します

・ロビー、休憩スペースは常時換気します

・周囲の感染状況に注意を払い、必要に応じて臨時休館やご来館のみなさまへの注意喚起等の対策を講じます

※上記の感染症対策は(公財)日本博物館協会「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」にのっとって作成しました

再開をお待ち下さっている皆さまには、ご不便とご迷惑をおかけしておりますが、只今開館に向けて準備をしておりますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

尚、ガイドご予約のほか、お問い合わせやご質問に関しましても、これまでと変わらず受付けておりますので、下記までお気軽にご連絡下さい。

〒034-0031 青森県十和田市東三番町24-1

TEL080-5578-5939/TEL&FAX(受信専用)0176-23-4430

nitobemm@nitobe.jp

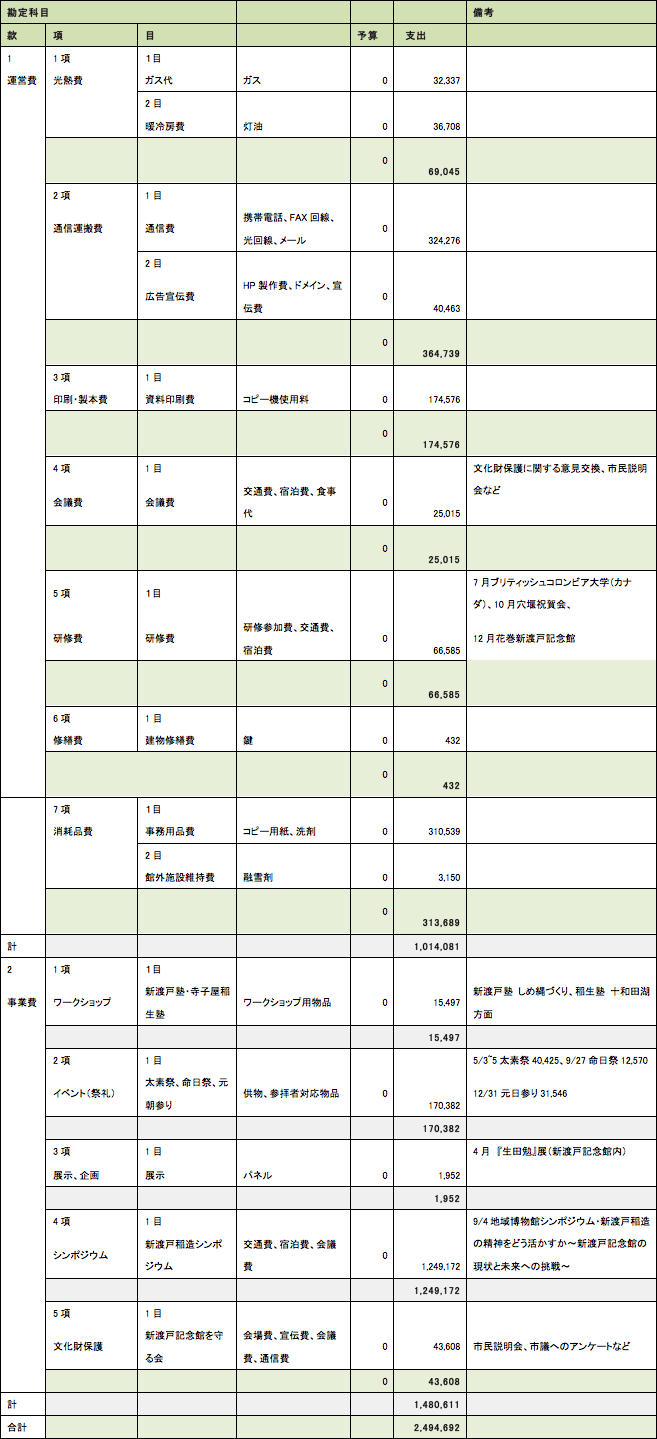

2016年4月~2017年3月 新渡戸記念館運営 会計報告

※新渡戸記念館は、2015年7月以降、十和田市及び運営母体の太素顕彰会からの収入はなく、全国の皆様からの寄付金で新渡戸記念館のボランティア団体Kyosokyodo共創郷土が文化財保護と博物館活動を継続しております。

1. 収入

平成27年度繰越金 2,381,682円

寄付金 1,304,700円

計 3,686,382円

2. 支出 2,494,692円

3.差引残高 1,191,690円

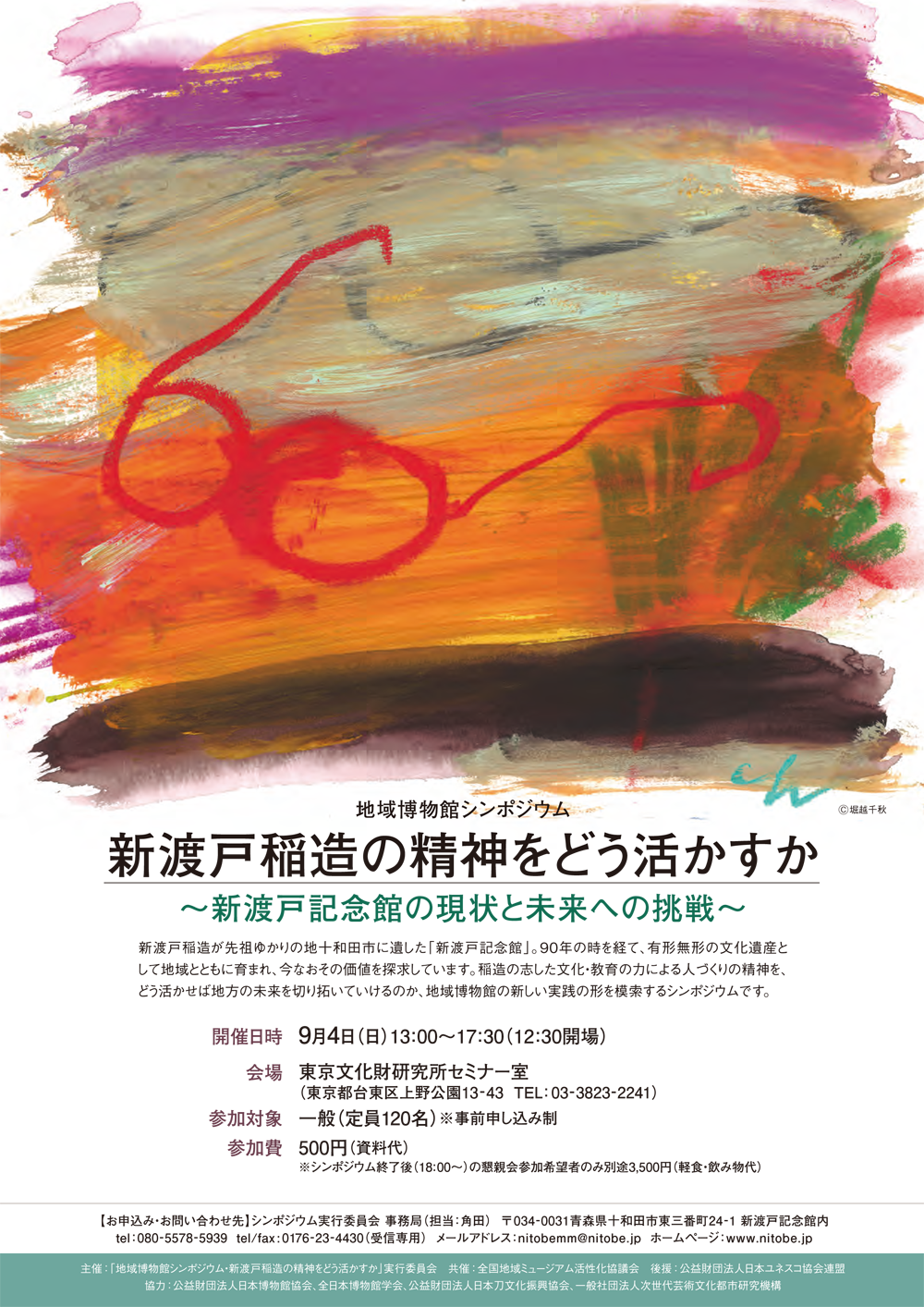

地域博物館シンポジウム

新渡戸稲造の精神をどう活かすか~新渡記念館の現状と未来への挑戦~

「終了しました。ありがとうございました!

安倍昭恵夫人、コシノジュンコ先生にご挨拶いただき、文化財、博物館、建築の専門家、外交団長・サンマリノ共和国大使、十和田市民代表、そして会場にお越しくださった皆様より貴重なご意見をいただいて、改めて「新渡戸記念館の価値を共有し、建物と資料の保存と活用の重要性」を確認しました。このシンポジウムに様々な形で関わり応援くださった皆様に心よりお礼申し上げます。

今後、シンポジウムの詳しい内容などを取りまとめ、FBやHPでご報告させていただきます。皆様の貴重なご意見を活かしつつ、引き続き全力で努力してまいります。」

新渡戸稲造がグローバルな視点から十和田市に遺した有形無形の文化遺産「新渡戸記念館」の価値を再発見することで、“ローカル博物館”という地域の学びの場の創設による「心の開拓」「地域のための人づくり」の志を継承し、地方の未来を切り拓く地域博物館の新しい実践の形を模索するシンポジウムです。

◇開催日時: 9月4日(日)13:00~17:30(12:30開場)

◇会場: 東京文化財研究所セミナー室(東京都台東区上野公園 13-43)

◇参加対象:一般(定員120名)※事前申し込み制

◇参加費: 500円(資料代) ※シンポジウム終了後(18:00~)の懇親会参加希望者のみ別途3,500円(軽食・飲み物代)

■プログラム■

| 総合司会: | 日髙真吾 国立民族学博物館文化資源研究センター准教授 |

|---|---|

| 主催者挨拶: | 前田耕作 アフガニスタン文化研究所所長,文化遺産国際協力コンソーシアム副会長 |

| 来賓挨拶: | 安倍昭恵 様(内閣総理大臣夫人) コシノジュンコ 様(ファッションデザイナー) |

【第一部 基調講演】

①「新渡戸稲造と文化の力」

講師:青柳正規 前文化庁長官・東京藝術大学特任教授

②「新渡戸記念館を活かした歴史まちづくりについて考える」

講師:三井所清典 芝浦工業大学名誉教授

「新渡戸記念館の価値をどう地域の未来に活かすか」

コーディネーター:半田昌之 公益財団法人日本博物館協会専務理事

| パネリスト: |

(世界の中の新渡戸記念館) 前田耕作 アフガニスタン文化研究所所長,文化遺産国際協力コンソーシアム副会長 (生田勉建築としての価値) 竺 覚暁 金沢工業大学教授,金沢工業大学建築アーカイヴス研究所長 (地域博物館としての価値) 矢島國雄 明治大学教授,全日本博物館学会前会長 (外国人の視点から見た価値) マンリオ・カデロ サンマリノ共和国特命全権大使,駐日外交団長 (十和田市民の視点から見た新渡戸記念館問題) 保土沢道是 新渡戸記念館をまもる会(save the towada),十和田市民 (新渡戸記念館の所蔵資料の特長) 角田美恵子 新渡戸記念館ボランティアKyosokyodo学芸員 |

|---|

閉会挨拶:藤原 洋 全国地域ミュージアム活性化協議会 事務局長理事

【会場でのパネル展示】

新渡戸稲造が残した小さな博物館「新渡戸記念館」の魅力~資料・建物・地域~

主催:「地域博物館シンポジウム・新渡戸稲造の精神をどう活かすか」実行委員会

共催:全国地域ミュージアム活性化協議会

後援:(公財)日本ユネスコ協会連盟

協力:(公財)日本博物館協会、全日本博物館学会、(公財)日本刀文化振興協会、(一社)次世代芸術文化都市研究機構

〇申し込み方法:8月31日(水)までにお電話、ファックス、メール、郵便にて必要事項をお知らせください

[必要事項] お名前、ご所属、ご連絡先(tel番号、メールアドレス) 懇親会出席の有無

〇お申込み・お問い合わせ先:

「地域博物館シンポジウム・新渡戸稲造の精神をどう活かすか」実行委員会事務局(担当:角田)

メールアドレスnitobemm@nitobe.jp tel080-5578-5939 fax0176-23-4430(受信専用)

〒034-0031青森県十和田市東三番町24-1新渡戸記念館内

2016年太素祭 太素塚イベント

日時:2016年5月3日(火)〜5日(木)10:00〜16:00 場所:太素塚(新渡戸記念館敷地)野外ブース

新渡戸傳(つとう)が自らの墓「太素塚」を建立した慶応2年(1866)から今年でちょうど150年。傳は明治4年(1871)に78歳で没し、ここに埋葬されています。以来、地域の心のよりどころとして太素塚は150年間私たちを見守り、そしてこれからも見守り続けることでしょう。節目の年の太素祭の「太素塚イベント」は、以下の様に市民ボランティアが盛り上げます。

※太素祭全体チラシはこちら

◇太素塚・市民参拝受付

稲生川上水158年記念・太素祭期間、十和田市のルーツである「稲生川」を引いた新渡戸傳の墓所「太素塚」では、市民の方々の献花を受付けております。開拓者たちの御霊をまつる「顕彰堂」も開けて、市民のみなさまのお参りをお待ちしております。

〇無料献花あり(本数限定)

◇武士道カフェ

参拝の後はコーヒーとお菓子で一休み。新渡戸稲造の「武士道」にちなむ“武士道カフェ”では、新渡戸稲造の名前の由来となった「十和田市産の米」を使ったメニューで皆様をお迎えします。

(コーヒー・紅茶150円/ケーキ各種160円〜/なべっこ団子150円)

◇太素塚・叶守り 限定販売

地域のパワースポット「太素塚」を訪れると、清浄な空気に癒されます。ここ太素塚で、皆様の日々の幸せを思い、一つ一つ結んだ日本伝統の紐結びのお守りを限定販売します。

※太素塚叶守り説明資料

◇クイズラリー「ニトちゃん探検隊〜太素塚のなぞをさぐれ!〜」

どうして新渡戸傳の墓なのに「太素塚」なの?あの御堂にはだれがまつられているの?太素塚には謎がいっぱい!太素塚公園内を探検してクイズに答えます。抽選でオリジナルグッズをプレゼント!

○参加無料

◇七戸×十和田 開拓の先人 パネル展

幕末まで“不毛”とまで呼ばれた三本木原に江戸時代から絶えることなく立ち向かった、農業開拓者たちの苦闘の歴史を、先人たちの言葉とともに紹介します。

◇開拓村体験◇ ※野外の体験のため天候の状況により随時開催します

① 〜魂を込めてこねろ!〜「武士DOUGHドウ!」ピザづくり

稲造の名前の元である十和田産の米粉のピザです。自分でこねたピザ生地に、その場で十和田産の長芋など野菜を沢山のせて炭火のピザ窯で焼きます。その場で食べても良し、持ち帰りもできます

(体験料1000円/体験所用時間30分/約20センチサイズのクリスピーピザ1枚を焼きます)

②「お三木茜」の染め体験(5月5日のみ開催)

150年前、三本木原開拓の殖産興業の一つとして取り組まれた茜染「お三木茜」に因む手染体験です。

(体験料500円/所要時間1時間/35センチ角ハンカチ1枚に絞りを自由に入れて手染めします)

■いずれも

〇ところ 太素塚(新渡戸記念館敷地)

〇問い合わせ Tel 080-5578-5939(Kyosokyodo 事務局 角田) Eメールnitobemm@nitobe.jp

~十和田市民の手で大切な文化財を守り、未来へ伝えよう!~

新渡戸記念館の博物館活動を同館ボランティア

Kyosokyodo(共創郷土)が継続しております

6月に突然、十和田市により「耐震強度不足」という理由で、廃館・取り壊しとされた新渡戸記念館ですが、 ご支援くださる全国の皆様のおかげで、文化財を護る活動や博物館活動が継続できております事にボランティア一同、心より感謝申し上げます。

9月16日までに市民有志らが「新渡戸記念館廃館・取り壊しの撤回」「資料の継続的な保存活用」を求めて行 った署名活動では、手書き署名 6,642 名様分、ネット署名[Chang.org(チェンジ オルグ)]14,756 名様分を十和 田市および市議会に提出しましたが、未だ十和田市からは前向きな方針が示されていません。

皆さまのご厚意によりいただきました寄付金は、カットされたインフラの料金を補い、削除されたホームページを新設するなど、運営資金とさせていただいております。

その後も全国から署名や励ましのお声が多数届いており、この問題の全国的な関心の高さを実感しております。

市議会での廃館取り壊しの根拠となった耐震診断については、日本を代表する建築士の先生方がその調査に疑義 を持たれており、市は私費での再調査にも応じず、やむを得ず新渡戸家が 1記念館の廃館・取り壊し決定に対する差し止めと 2設計図書に基づい た耐震診断の再調査を求めて提訴するまでに至っております。

このような状況下であっても、引き続き、博物館として文化財を護り、 後世に伝える使命を果たすべく、Kyosokyodo(共創郷土)ならびに市民有志は、以下の博物館活動を継続してまいります。

どうか今後とも変わらぬご支援とご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しく お願い申し上げます。

Kyosokyodo(共創郷土)会長 新渡戸富恵

① 新渡戸稲造博士の武士道精神、十和田市のルーツである開拓の歴史を伝える新渡戸記念館の廃館の撤回を求めて全国に呼び掛けます。

② 新渡戸記念館の建物の保護・保全の活動を、専門家とともに、十和田市民、全国の有志に呼び掛けて取り組みます。

③ 専門家の指導のもと「新渡戸記念館の所蔵資料」をこれまで通り保存し、郷土学習に役立て、地域固有の歴史と稲造の精神を他地域に発信することを求めます。

連絡先:新渡戸記念館ボランティアKyosokyodo(共創郷土) 事務局 角田美恵子

〒034-0031十和田市東三番町24-1 Tel/Fax 0176-23-4430 Email : info@kyosokyodo.jp

新渡戸記念館所蔵文化財の保存・活用による博物館活動に対する募金を行っております。 みなさまのご協力をお願い致します。

[新渡戸記念館資料保存募金先] 銀行名:ゆうちょ銀行 店名:八四八(ハチヨンハチ)種目:普通預金

口座記号:18450 口座番号:18126561 口座名義:キョウソウキョウド

※上記はゆうちょ銀行からのお振込み先です。他行からの振り込みは、口座番号が 1812656 となります。

※ご寄付いただいた資金の使途は、会にご一任させていただきます。

※会計報告は年度末(3 月)に行い、活動内容をホームページ www.nitobe.jp で随時紹介していきます。

今年も小学校の稲生川見学に対応しています

新渡戸記念館は十和田市のルーツである稲生川開削の歴史を伝える館であるため、市内の4年生が毎年学びに来館していました。また、十和田市のみならず青森県内の複数の市町村が4年生の学習単元『郷土を開く』の教材として、副読本に稲生川開削の歴史を掲載しており、毎年30校余りが見学に来館し、当館では、これまで館内見学解説と館外での工事道具体験のプログラムを毎年実施し、対応してきました。

そのような状況から、新渡戸記念館では休館中でも子どもたちがこれまで通り十和田市のルーツを学ぶことができるように、現在は記念館外における稲生川学習への対応を行っています。各小学校のスケジュールに合わせ、館外で稲生川の模型やパネルを使って解説を行う他、稲生川の穴堰(トンネル水路)掘削道具「ばんづる」「なかづる」「てんばづる」や掘った土などをはこぶ「もっこ」の体験、拍子木を使った当時の工事の合図の節を聞く体験、稲生川見学ツアーへのガイド対応、出前講座などを行い、これまで通り稲生川と三本木原開拓の歴史学習ができるように活動しています。

ネット署名14756名、手書き署名6642名分の提出と「住民監査請求」の提出について

新渡戸記念館廃館取り壊し撤回について、ご署名、情報の拡散など、ご支援ご協力いただいている皆様には、心から感謝いたします。日々の対応に追われ、お礼ご報告が遅れ、ご心配をおかけしておりますことに深くお詫び申し上げます。

十和田市議会9月定例会期中の9月16日、ネット署名Chang.org(チェンジオルグ)で署名いただいた14756名分とコメント、また、Faxなどでいただいた手書きによる署名3843名分を、十和田市および十和田市議会に提出しました。手書きの署名は、廃館取り壊し採決直前、6月25日に提出した2799名分と合わせると6642名となり、それぞれの署名数は現在もなお増え続けています。

署名受け渡しでは、市および取材に来ていただいた報道各社に対して、日本の心を世界に発信した新渡戸稲造博士の記念館であることから、廃館取り壊し撤回の当キャンペーンは、チェンジオルグの注目のキャンペーン上位に上げられ、今や十和田市だけで無く、全国、更に世界的に関心を集める問題となっている事をお話ししました。

また、署名提出に出席した新渡戸記念館を守る会市民が、新渡戸記念館の取り壊しを行うことに対する「住民事務監査請求」を出していることについて、報道各社にご報告し「十分でない耐震診断に基づき、所蔵文化財の保存の対策が不明確なまま取り壊すことが無いようにお願いします」と十和田市に対し訴えました。

この状況で廃館取り壊しが行われれば、全国からの信頼も失いかねないということを、十和田市および十和田市議会の皆様には、ご理解頂きたいと思います。

しかし、今回これだけ多数の署名をお届けするために十和田市庁舎に伺いましたが、追加署名の提出であるとして十和田市長は出席されず、観光商工部長が代理で受け取って「市長に伝えます」と返答したのみでした。

感触として、今後もできるだけ多くの方の署名を集めて、数の力で働きかけるしかないと感じます。どうか、さらなる情報拡散、周辺の方へのご署名呼びかけなど、ご協力ご支援をお願いいたします。

新渡戸記念館をまもる会(save the towada)

FB:https://www.facebook.com/pages/Save-The-Towada/#!/pages/Save-The-Towada/354981788022090

新渡戸塾こども講座「寺子屋稲生塾」の開催

新渡戸塾こども講座「寺子屋稲生塾」第4回プログラム 「太素の森の開拓村~昔ばなしの紙しばいとむらさき染め&木工工作体験~」を開催。39名の子どもたちが参加しました。ドカン!と大きな音を立てて作る昔ながらのおやつ「ドンキミ」を体験した後、ドンキミを食べながらKyosokyodoオリジナルの歴史紙芝居2作品を鑑賞しました。歴史紙芝居は、三本木原開拓時代に新渡戸稲造の父・新渡戸十次郎が取り組んだ殖産興業“むらさき染め”や“茜染め”を題材にした「南部むらさきとお三木あかね」、新渡戸稲造博士自身が台湾総督府時代に砂糖産業振興に尽くされた時のエピソードを紹介した「ニトベカズラの物語」で、鑑賞後実際に「南部むらさき染め」を体験しました。子どもたちは、自分で絞りを入れたきんちゃく袋をムラサキ草からとった染め液で染め、自分の模様を確かめるように絞りをはずして、完成した作品をうれしそうに見つめていました。更に「南部手焼きせんべい」を自分で焼く他、松ぼっくりやどんぐりなど自然の中にあるものを使った木工工作を行い、太素塚の自然の中で想像力を働かせながら、オリジナリティーあふれる作品を楽しんで作りました。

新渡戸記念館は、日本を代表する国際人 新渡戸稲造の遺品と、その父祖が行った開拓の歴史を展示する博物館です。「武士道」(BUSHIDO-The Soul of Japan-)の著者で、ユネスコの生みの親でもある稲造の意志により創設され、今年で90周年を迎えます。

ところが、市が今年はじめに行った(設計図書なしでの)「耐震診断」の結果、「コンクリート強度不足により、補強も出来ない」と診断され、資料の保存活用のための代替施設も示さないまま、6月の議会で、廃館・取り壊しが決定されました。

しかし、建築の専門家の先生方は、この「耐震診断」について疑問を提示され、低層で窓も少なく、小さな箱型の鉄筋コンクリート建築で「補強は可能」、新たに見つかった設計図面を用いて再診断を行って検討するのが適切とおっしゃられています。また、建物は、近代建築の大家東大名誉教授・生田勉氏の建築作品であり、地域資源としても貴重、保存活用について考えてほしいとの声が寄せられました。

館内に収蔵されている資料は、市の指定文化財となっている貴重なものです。このように性急、拙速な対応によって危機的状況に陥った資料を護るため、市民有志は、文化財保護の専門家の指導の下、文化財レスキュー活動を5月より自主的に行っています。

一方、市民や博物館関係者が再三にわたり、建物や文化財に対する理解を求めてきたにもかわらず、このような結果になったため、資料の所有者である新渡戸家は、記念館の廃館・取り壊し決定に対する差し止めと、設計図書に基づいた耐震診断の再調査を求めて、やむを得ず青森地裁に提訴しました。

7月1日からは、十和田市によって、カットされたインフラは募金で賄われ、市民有志が文化財保護の活動と新渡戸記念館の博物館活動をボランティアで継続しています。

全国の皆様、新渡戸稲造の精神と三本木原(十和田市)の歴史を伝える新渡戸記念館の廃館・取り壊しを、十和田市に撤回させるため、どうかお力を貸してください。是非、ご署名をお願い致します。

FB:https://www.facebook.com/pages/Save-The-Towada/#!/pages/Save-The-Towada/354981788022090

HP: www.nitobe.jp

新渡戸記念館をまもる会(save the towada)